元数据

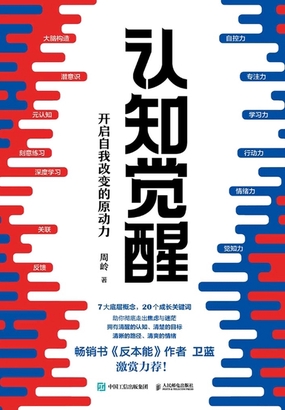

认知觉醒:开启自我改变的原动力

- 书名: 认知觉醒:开启自我改变的原动力

- 作者: 周岭

- 简介: 为什么我们做事总是急于求成、避难趋易?所谓有耐心,就是要“咬牙坚持、死磕到底”?如何不再用“三分钟热情”和“打鸡血”的方式做事?如何保持极度专注?如何消除焦虑?如何提高学习能力?这是一部可以穿透时间的个人成长方法论。7大底层概念,20个成长关键词,助你彻底走出焦虑与迷茫,拥有清醒的认知、清楚的目标、清晰的路径、清爽的情绪。通过“大脑构造、潜意识、元认知”等思维规律,你将真正看清自己;通过“深度学习、关联、反馈”等事物规律,你将真正看清世界,提升自控力、专注力、学习力……只有洞悉底层的内在规律,我们才能真正开启自我改变的原动力。

- 出版时间: 2020-06-01 00:00:00

- ISBN: 9787115543424

- 分类: 心理-认知与行为

- 出版社: 人民邮电出版社

- PC地址:https://weread.qq.com/web/reader/6a732ce07201202c6a7b30a

高亮划线

自序 开启自我改变的原动力

📌 所谓心智,通俗地说,就是我们看待人和事的态度,以及由此做出的判断与选择。 ⏱ 2021-10-16 09:06:48

📌 真正的觉醒是一种发自内心的渴望,立足长远,保持耐心,运用认知的力量与时间做朋友 ⏱ 2021-10-16 09:17:41

📌 人生没有什么定数,不折腾,时间同样会过去 ⏱ 2023-01-09 18:10:39

第一章 大脑——一切问题的起源

📌 我们大致可以认为它们分别在2岁、12岁、22岁左右发育成熟,算起来各阶段时间相差约10年,所以在人生的前20年里,我们总是显得心智幼稚不成熟。 ⏱ 2023-01-09 18:22:57

📌 我们在生活中做的大部分决策往往源于本能和情绪,而非理智 ⏱ 2023-01-09 18:23:20

📌 可见,本能脑和情绪脑的基因一直被生存压力塑造着,所以它们的天性自然成了目光短浅、即时满足。 ⏱ 2021-10-16 10:27:22

📌 即时满足 ⏱ 2021-10-16 10:43:11

📌 避难趋易和急于求成 ⏱ 2023-01-09 18:24:30

📌 ·避难趋易——只做简单和舒适的事,喜欢在核心区域周边打转,待在舒适区内逃避真正的困难;·急于求成——凡事希望立即看到结果,对不能马上看到结果的事往往缺乏耐心,非常容易放弃。 ⏱ 2023-01-09 18:24:38

📌 事实上理智脑很少有主见,大多数时候我们以为自己在思考,其实都是在对自身的行为和欲望进行合理化,这正是人类被称作“自我解释的动物”的原因。 ⏱ 2021-10-16 10:29:09

📌 习惯 ⏱ 2021-10-16 10:30:02

📌 要想从既有的习惯中跳出来,最好的方法不是依靠自制力,而是依靠知识,因为单纯地依靠自制力是非常痛苦的事,但知识可以让我们轻松产生新的认知和选择。至于具体如何改变,我会在后文展开讲。 ⏱ 2023-01-09 18:26:58

📌 做总比不做强! ⏱ 2021-10-16 10:39:17

📌 完成焦虑。总是把自己的日程安排得太满,每天都活在截止期限(Deadline)面前, ⏱ 2023-01-09 18:29:41

📌 定位焦虑。如果在零基础阶段就直视该领域的能人们现在的所作所为,不焦虑都不可能 ⏱ 2023-01-09 18:29:56

📌 选择焦虑。有时选择太多也会让人陷入焦虑, ⏱ 2023-01-09 18:30:08

📌 人喜欢唯一性和确定性,面对多元和不确定,靠天生的习性怕是很难应对。 ⏱ 2023-01-09 18:30:26

📌 环境焦虑。有时我们不得不面对一些外在环境的限制,比如因家庭、工作的影响,有些事想做却做不了,还有些事不想做却必须花大量的时间去做。 ⏱ 2023-01-09 18:30:33

📌 难度焦虑。有些书就是很难读,有些文章就是很难写,有些知识就是很难懂,有些技能就是很难学……真正能让你变强的东西,其核心困难是无法回避的,不下决心与之死磕,始终在周围打转,时间越长越焦虑。 ⏱ 2023-01-09 18:30:41

📌 归结起来,焦虑的原因就两条:想同时做很多事,又想立即看到效果。王小波说:人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒。焦虑的本质也契合这一观点:自己的欲望大于能力,又极度缺乏耐心。焦虑就是因为欲望与能力之间差距过大。 ⏱ 2023-01-09 18:30:55

📌 !焦虑是天性,是人类的默认设置。 ⏱ 2021-10-16 10:41:58

📌 说辞就像是正确的废话。 ⏱ 2023-01-10 09:48:39

📌 耐心可以说是人类最珍贵的品质之一了,它直指我们急于求成、避难趋易的天性,可谓得耐心者得天下 ⏱ 2023-01-10 09:49:05

📌 要想有所成就,必须保持耐心,延迟满足。 ⏱ 2023-01-10 09:49:35

📌 仔细观察,我们不难发现,社会中的精英通常是那些能更好地克服天性的人,他们的耐心水平更高,延迟满足的能力更强。 ⏱ 2023-01-10 09:50:56

📌 如果我们能了解一些事物发展的基本规律,改用理性这把客观之尺,则会极大地提升耐心。 ⏱ 2021-10-16 10:50:45

📌 复利曲线就是一种理性工具 ⏱ 2023-01-10 09:51:28

📌 复利效应显示了价值积累的普遍规律:前期增长非常缓慢,但到达一个拐点后会飞速增长。 ⏱ 2021-10-16 10:53:21

📌 :无论个体还是群体,其能力都以“舒适区—拉伸区[插图]—困难区”的形式分布,要想让自己高效成长,必须让自己始终处于舒适区的边缘,贸然跨到困难区会让自己受挫,而始终停留在舒适区会让自己停滞 ⏱ 2021-10-16 10:53:59

📌 人类的天性却正好与这个规律相反。在欲望上急于求成,总想一口吃成个胖子,导致自己终日在困难区受挫;在行动上避难趋易,总是停留在舒适区,导致自己在现实中总是一无所获。 ⏱ 2023-01-10 09:53:51

📌 对于学习而言,学习之后的思考、思考之后的行动、行动之后的改变更重要,如果不盯住内层的改变量,那么在表层投入再多的学习量也会事倍功半 ⏱ 2023-01-10 09:54:23

📌 原因仍然是我们的天性在作祟。因为单纯保持学习输入是简单的,而思考、行动和改变则相对困难。在缺乏觉知的情况下,我们会本能地避难趋易,不自觉地沉浸在表层的学习量中。 ⏱ 2023-01-10 09:54:46

📌 读书时不求记住书中的全部知识,只要有一两个观点促使自己发生了切实的改变就足够了,其收获与意义比读很多书但仅停留在知道的层面要大得多。 ⏱ 2021-10-16 10:55:57

📌 ,学习进展和时间的关系并不是我们想象中的那种线性关系(学多少是多少),而是呈现一种波浪式上升曲线(见图1-6)。 ⏱ 2021-10-16 10:56:12

📌 耐心不是毅力带来的结果,而是具有长远目光的结果。 ⏱ 2021-10-16 10:57:22

📌 培养耐心要从接受自己缺乏耐心这一事实开始。 ⏱ 2021-10-16 10:58:11

📌 面对诱惑,学会延迟满足,变对抗为沟通。 ⏱ 2023-01-10 09:57:37

📌 放弃享受,它们是不会同意的,但延迟享受,它们是能接受的。 ⏱ 2023-01-11 20:33:36

📌 要想办法看清那些想做之事的意义和好处,你看到的维度越多,耐心就会越强。 ⏱ 2021-10-16 11:01:11

📌 最高级的方法是请本能脑和情绪脑出动来解决困难。 ⏱ 2023-01-11 20:35:28

📌 想办法让本能脑和情绪脑感受到困难事物的乐趣并上瘾,才是理智脑的最高级的策略[插图]。 ⏱ 2021-10-16 11:01:30

第二章 潜意识——生命留给我们的彩蛋

📌 人生是一场消除模糊的比赛 ⏱ 2023-01-11 20:35:50

📌 意识分层在给人类带来巨大好处的同时也带来了副作用——模糊。因为处理各种信息的速度不对等,意识很难介入潜意识,而潜意识却能轻易左右意识,所以人们总是做着自己不理解的事 ⏱ 2023-01-11 20:36:30

📌 学习知识的目的是“消除模糊”,而获取知识的方法也是“消除模糊”,目的和方法相统一 ⏱ 2021-10-16 11:38:50

📌 提升思考能力的方法正是不断明确核心困难和心得感悟,并专注于此。 ⏱ 2023-01-11 20:38:43

📌 :谁更愿意做高耗能的事——消除模糊,制造清晰。 ⏱ 2023-01-11 20:39:56

📌 认知模糊来自内部,而情绪模糊来自外界。 ⏱ 2021-10-16 11:40:08

📌 受苦比解决问题来得容易,承受不幸比享受幸福来得简单。 ⏱ 2021-10-16 11:40:23

📌 多数人为了逃避真正的思考,愿意做任何事情。 ⏱ 2021-10-16 11:41:45

📌 具体事件一旦变模糊,其边界就会无限扩大,原本并不困难的小事,也会在模糊的潜意识里变得难以解决。 ⏱ 2021-10-16 11:44:52

📌 真正的困难总比想象的要小很多。人们拖延、纠结、畏惧、害怕的根本原因往往不是事情本身有多难,而是内心的想法变得模糊。 ⏱ 2021-10-16 11:45:05

📌 任何痛苦事件都不会自动消失,哪怕再小的事情也是如此。要想不受其困扰,唯一的办法就是正视它、看清它、拆解它、化解它,不给它进入潜意识的机会,不给它变模糊的机会;即使已经进入潜意识,也要想办法将它挖出来。所以,当你感到心里有说不清、道不明的难受的感觉时,赶紧坐下来,向自己提问。 ⏱ 2021-10-16 11:45:36

📌 认知清晰,情绪平和,最终还要行动坚定。很多人把行动力不足的原因归结为环境干扰或是意志力弱,其实,行动力不足的真正原因是选择模糊。所谓选择模糊,就是我们在面对众多可能性时无法做出清晰、明确的选择。这 ⏱ 2023-01-11 20:42:19

📌 选择模糊就是一种不确定性,而人类面对不确定性时会不自觉逃避 ⏱ 2021-10-16 11:47:25

📌 当我们没有足够清晰的指令或者目标时,就很容易选择享乐,放弃那些本该坚持但比较烧脑的选项。 ⏱ 2023-01-16 22:33:17

📌 我们要把目标和过程细化、具体化,在诸多可能性中建立一条单行通道,让自己始终处于“没得选”的状态。 ⏱ 2021-10-16 11:47:50

📌 潜意识没有思维,只关心眼前的事物,喜欢即刻、确定、简单、舒适,这是属于天性的部分 ⏱ 2021-10-21 17:44:02

📌 ,能极其敏锐地感知很多不易察觉的信息,这是属于感性的部分 ⏱ 2021-10-21 17:44:06

📌 先用感性能力帮助自己选择,再用理性能力帮助自己思考。 ⏱ 2021-10-16 11:54:39

📌 凭感觉”之所以被称为顶级的方法,是因为它能帮我们感知真正适合自己并需要的东西,让自己处于学习的“拉伸区” ⏱ 2023-01-16 22:36:30

📌 更好的读书方法或许就是你在读完整本书后过几天再问自己:现在你印象最深的触动点是什么?牢牢抓住这个触动点,去关联、去实践,就会获得最大的收获,而其他的内容则可以先放到一边。 ⏱ 2021-10-16 12:06:10

📌 对于成长而言,很多读者最大的苦恼就是找不到自己的人生目标。 ⏱ 2021-10-16 12:19:05

📌 我们需要用心去感受什么事情让自己最触动,而不是用脑去思考什么事情最有利。 ⏱ 2021-10-16 12:19:35

第三章 元认知——人类的终极能力

📌 元认知能力就是我们习以为常、见怪不怪的反思能力 ⏱ 2023-01-16 22:40:59

📌 从被动到主动,这是一个转折点。当一个人能主动开启第三视角、开始持续反观自己的思维和行为时,就意味着他真正开始觉醒了,他有了快速成长的可能。 ⏱ 2023-01-16 22:41:56

📌 高级的元认知——时刻帮你从高处、深处、远处看待现在的自己,让自己保持清醒、不迷失,保持动力、不懈怠,保持平和、不冲动。 ⏱ 2023-01-17 09:50:33

📌 脑科学和认知科学 ⏱ 2023-01-17 09:51:10

📌 是的,冥想就是那种只要静坐在某处,然后放松身体,把注意力完全集中到呼吸和感受上的活动。冥想带来的极度专注可以帮大脑做健身操。通过持续锻炼,大脑可以直接从物理上提升人的元认知能力,如果过程中觉察到自己走神了,我们只需柔和地将注意力拉回来。 ⏱ 2023-01-17 09:52:13

📌 监控自己的注意力,然后将其集中到自己需要关注的地方。 ⏱ 2023-01-17 09:52:45

📌 ,元认知能力就是觉察力和自控力的组合。所以从实用角度讲,元认知能力可以被重新定义为:自我审视、主动控制,防止被潜意识左右的能力。我们天然被潜意识左右 ⏱ 2023-01-17 09:53:23

📌 比如说有人骂你,你就想骂回去,但是你在这个反应当中会有一个哪怕是零点几秒的间隔去思考或者审视,这个间隔就是你获得的教育或者经历的意义。 ⏱ 2023-01-17 09:55:44

📌 每当遇到需要选择的情况时,我们要是能先停留几秒思考一下,就有可能激活自己的理智脑,启用元认知来审视当前的思维,然后做出不一样的选择。 ⏱ 2023-01-17 09:56:12

📌 :一定要在选择节点上多花“元时间”。 ⏱ 2023-01-17 09:56:59

📌 在选择的节点审视自己的第一反应,并产生清晰明确的主张。 ⏱ 2023-01-17 09:57:22

📌 我们希望成为一个会说话的人,那么遵守一个原则:想两遍再说。 ⏱ 2023-01-17 09:57:57

📌 元认知能力强的一个突出表现是:对模糊零容忍。 ⏱ 2023-01-17 09:58:30

📌 我们可以回想一下,自己行动力弱的时候,脑子里对未来的具体行动肯定是模糊不清的。在这个时候,最好的自救方法就是把所有想做的事情都列出来,进行排序,找出最重要的那件事,让脑子清醒。 ⏱ 2023-01-17 09:58:53

📌 元认知能力强的人就是这样:无论是当下的注意力、当天的日程安排,还是长期的人生目标,他们都力求想清楚意义、进行自我审视和主动控制,而不是随波逐流。 ⏱ 2023-01-17 09:59:42

📌 高尔基曾经说:每一次克制自己,就意味着比以前更强大。 ⏱ 2023-01-17 10:00:17

第四章 专注力——情绪和智慧的交叉地带

📌 然而这种“做A想B”的行为模式却实实在在地影响着我们,使我们在不知不觉中徒生烦恼、渐生愚钝。从某种意义上说,它正是我们烦恼和无能的来源。 ⏱ 2023-01-17 10:02:51

📌 回顾任何一件事,我们的注意力其实都可以分为“集中在行动上的”和“集中在感受上的”两部分 ⏱ 2023-01-18 23:01:01

📌 不过就身心分离模式来说,身体上的影响实属小事,真正严重的是它会对我们的情绪状态和能力提升产生持续的负面影响。 ⏱ 2023-01-30 09:51:28

📌 分心走神的原因与危害分心走神的原因无非两个:一是觉得当下太无聊,所以追求更有意思的事情;二是觉得当下太痛苦,于是追求更舒适的事情。因为身体受困于现实,只好让思想天马行空。 ⏱ 2023-01-17 10:21:51

📌 分心走神还会造成拖延和低效,因为情绪总是滞后于行为,所以人们做事时进入状态往往很慢,需要情绪过渡。 ⏱ 2023-01-30 09:52:02

📌 分心走神的本质是逃避, ⏱ 2023-01-17 10:10:03

📌 分心走神原本就是我们的天性之一 ⏱ 2023-01-30 09:52:47

📌 因为成长就是克服天性的过程,我们必须用觉知力和自控力去约束天性,否则就会被潜意识左右而不自知。 ⏱ 2023-01-30 09:53:24

📌 身体感受永远是进入当下状态的最好媒介,而感受事物消失的过程更是一种很好的专注力训练。它提示我们,身心合一的要领不仅是专注于当下,更是享受当下,而这种享受必将使我们更从容,不慌张。 ⏱ 2023-01-30 09:54:20

📌 目标定义越明确,注意力的感知精度就会越高,精力越集中,技能越精进。 ⏱ 2023-01-30 09:57:04

第五章 学习力——学习不是一味地努力

📌 深度沉浸其实并非刻意练习的真正核心,其真正核心在于难易匹配上。 ⏱ 2023-01-30 10:00:13

📌 好的成长是始终游走在“舒适区边缘” ⏱ 2023-01-30 10:00:22

📌 距离我们太远的事物,我们通常无法把握,无论它们是令人痛苦的还是令人享受的。 ⏱ 2023-01-30 12:29:15

📌 做选择是一件极为耗能的事情,如果没有与之匹配的清醒和定力,绝大多数人最终都会被强大的天性支配,去选择娱乐消遣。 ⏱ 2023-01-30 12:29:36

📌 如果输出的东西都是在舒适区随便写写的,那写再多也没用。 ⏱ 2023-01-30 12:30:46

📌 几乎所有的行动达人都是拆解任务的高手。 ⏱ 2023-01-30 12:31:24

📌 ,跳出舒适区的最好办法就是去发现和收集那些要点,也就是每次行动的小目标。 ⏱ 2023-01-30 12:32:02

📌 被动学习:如听讲、阅读、视听、演示,这些活动对学习内容的平均留存率为5%、10%、20%和30%。主动学习:如通过讨论、实践、教授给他人,将被动学习的内容留存率提升到50%、75%和90%。[插图]图5-1 学习金字塔这个模型很好地展示了不同学习深度和层次之间的对比。反观自身的学习,我们同样可以清晰地划分出不同的层次。如图5-2所示,以阅读为例,从浅到深依次为:听书、自己读书、自己读书+摘抄金句、自己读书+思维导图/读书笔记、自己读书+践行操练、自己读书+践行操练+输出教授。 ⏱ 2023-01-30 12:33:10

📌 必须动用已有的知识去解释新知识,当你能够把新学的知识解释清楚时,就意味着把它纳入了自己的知识体系, ⏱ 2023-01-30 12:34:07

📌 逼迫自己获取高质量的知识以及深度缝接新知识,再用自己的语言或文字教授他人,是为深度学习之道。 ⏱ 2023-01-30 12:34:40

📌 人与人之间的差距不是来自年龄,甚至不是来自经验,而是来自经验总结、反思和升华的能力。 ⏱ 2023-01-30 12:35:54

📌 深度之下的广度才是有效的 ⏱ 2023-01-30 12:37:22

📌 :专注于深度学习,同时对浅学习保持开放。 ⏱ 2023-01-30 12:37:31

📌 这既是有效阅读的三个步骤,也是深度学习的三个层次:·知道信息点·关联信息点·行动和改变 ⏱ 2023-01-30 12:39:03

📌 我们在关联时,需要牢牢聚焦自身最迫切的需求,换句话说,就是让一切与自己有关。 ⏱ 2023-01-30 12:40:30

📌 知识的获取不在于多少,而在于是否与自己有关联,以及这种关联有多充分。 ⏱ 2023-01-30 12:40:57

📌 只有当知识能够帮助你做实际决策的时候,它才是你的知识。 ⏱ 2023-01-30 13:04:55

📌 因为个人成长的目的已经不是“知道和理解”了,而是“判断与选择” ⏱ 2023-01-30 13:05:24

📌 我们潜意识的感性能力完全可以作为学习的筛选器——通过情绪触动,识别与自身需求结合最紧密的内容 ⏱ 2023-01-30 13:08:38

📌 一是用自己的语言重新解释新知识,这会促使自己原有的知识体系对新知识做出反应。 ⏱ 2023-01-30 13:09:24

📌 二是在需要的时候能够顺利提取知识,提取不出来的知识就是伪触动 ⏱ 2023-01-30 13:09:31

📌 三是在生活中能够经常练习或使用这些知识,因为实践是产生强关联的终极方法。学习不是为了知道,而是为了发生真实的改变。当你运用那些知识践行那些道理时,相关细节就会源源不断地显现在你的视野里 ⏱ 2023-01-30 13:09:53

📌 一件事若迟迟没有完成,心里就总是记挂,期盼着早点结束;此事一旦完成,做这件事的动机就会立即趋向于零。 ⏱ 2023-01-30 13:12:13

📌 我想破除任务心态的方法正是如此——集中心力做眼前的事就好。 ⏱ 2023-01-30 13:14:55

📌 用记录代替打卡。 ⏱ 2023-01-30 13:15:25

📌 我们在任务设置时要使用新策略:设下限,不设上限。

- 💭 和微习惯提到的有点类似 - ⏱ 2023-01-30 13:15:43

📌 是否有及时、持续的正向反馈,正是产生学习效果差异的关键。 ⏱ 2023-01-30 13:23:28

📌 科学的学习策略是产出作品、获取反馈,驱动本能脑和情绪脑去“玩玩玩”,而不是一味地努力坚持,让理智脑苦苦地去“学学学”。 ⏱ 2023-01-30 13:25:14

📌 想创造全新的学习动机,就得放弃一味打卡输入的做法,想办法直接运用或产出作品,获取反馈。 ⏱ 2023-01-30 13:27:21

📌 分享不是随意分享半成品,而是尽最大力气将作品打磨成自己当前能力范围内可完成的最好的样子 ⏱ 2023-01-30 13:28:07

📌 真正的学习成长不是“努力,努力再努力”,而是“反馈,反馈再反馈”,只有不断产出,获得反馈,我们的人生才会发生真正的变化。 ⏱ 2023-01-30 13:30:45

📌 科学的模式应该是:极度专注+主动休息,如此反复。 ⏱ 2023-01-31 10:03:38

📌 其核心就是:先极其专注地工作25分钟,然后休息5分钟,如此循环往复 ⏱ 2023-01-31 10:05:26

第六章 行动力——没有行动世界只是个概念

📌 世界上有一个底层的系统规律叫“增强回路”, ⏱ 2023-01-31 10:07:58

📌 在初始阶段,强迫自己先做重要的事情,一旦进入正向的增强回路,你便能拥有强大的行动力——这正是增强自制力、提升行动力的秘密。这个秘密适用于所有人。 ⏱ 2023-02-03 09:57:37

📌 一切都只知道个大概,这对提升行动力来说,是很致命的。 ⏱ 2023-02-03 09:57:59

📌 清晰力,也就是把目标细化、具体化的能力——行动力只有在清晰力的支撑下才能得到重构。 ⏱ 2023-02-03 09:58:04

📌 清晰力的建立并不复杂,做到这三个字就可以实现:写下来。 ⏱ 2023-02-03 09:58:13

📌 所以,只有真正做过的人才能体会到写与不写,完全不同。很多时候,人与人之间真正的差距可能就体现在最后那一点点行动上。 ⏱ 2023-02-03 09:59:33

📌 因为做规划的目的并不是让自己严格地按计划执行,而只是为了让自己心中有数。 ⏱ 2023-02-03 10:00:58

📌 我喜欢在头天晚上睡前留出10分钟来做这件事,第二天早上再拿几分钟回顾,工作过程中不时地查看、调整。 ⏱ 2023-02-03 10:03:00

📌 你陷入怠惰、懒散、空虚的情绪中动弹不得时,往往是因为你的大脑处于模糊状态。 ⏱ 2023-02-03 10:03:30

📌 正如爱因斯坦所说:“如果给我1小时解答一道决定我生死的问题,我会花55分钟弄清楚这道题到底在问什么。一旦清楚它到底在问什么,剩下的5分钟足够回答这个问题。”聪明的思考者都知道“想清楚”才是一切的关键 ⏱ 2023-02-03 10:03:55

📌 现实中有太多人终日心怀变好的愿望,四处探索努力,结果不仅毫无起色,甚至徒增很多焦虑。 ⏱ 2023-02-05 08:34:43

📌 想先看到结果再行动的人往往无法看到结果。耍小聪明的人会因为结果不明朗,担心付出没有回报,所以不愿行动,以致永远停留在原地 ⏱ 2023-02-05 08:36:11

📌 我此前一直强调“想清楚”的重要性,但当我们绞尽脑汁去想却仍然想不清楚的时候,就要依据前人的假设先行动起来,只有这样,我们才能更接近目标的本质,才能想得更清楚。 ⏱ 2023-02-05 08:38:08

📌 :当自己从来没有主动做成过一件事情的时候,总会以为做成一件事很容易,于是生出很多不切实际的欲望和想法,而欲望越多,就越做不成事(见图6-7)。 ⏱ 2023-02-05 08:38:36

📌 懂的越多,焦虑越多,无力之下,索性就破罐子破摔了。 ⏱ 2023-02-05 08:44:05

📌 道理再好,如果不去刻意练习,不去刺激相关神经元的强关联,这些美好的认知将永远不会真正对自己产生影响。 ⏱ 2023-02-05 08:46:00

📌 人们不愿意行动的另一个原因:欲望太多。 ⏱ 2023-02-05 08:48:35

📌 现实和理论都告诉我们:懂得百点不如改变一点。真正的成长不在于自己懂得了多少道理,而在于自己改变了多少。 ⏱ 2023-02-05 08:49:06

第七章 情绪力——情绪是多角度看问题的智慧

📌 所谓心智带宽,就是心智的容量,它支撑着人的认知力、行动力和自控力。心智带宽一旦降低,人很容易丧失判断力,做出不明智的选择,或急于求成,做事缺乏耐心,难以抵挡享乐的诱惑。 ⏱ 2023-02-05 08:50:10

📌 任何能制造压力的事件都会挤占我们的心智带宽 ⏱ 2023-02-05 08:50:41

📌 当一个人同时面临很多任务的时候,他的心智带宽就会降低,反而没有了行动力和自控力 ⏱ 2023-02-05 08:51:34

📌 保持目标觉知,少即是多。知道自己的人生目标之所以最为重要,是因为它直接决定着我们如何使用自己的心智带宽。 ⏱ 2023-02-05 08:53:07

📌 脑子里存在大量任务和念头的时候,往往是我们行动力最弱的时 ⏱ 2023-02-05 08:53:35

📌 真正的行动力高手不是有能耐在同一时间做很多事的人,而是会想办法避免同时做很多事的人。 ⏱ 2023-02-05 08:53:45

📌 在面对各种困境的时候,多角度看问题的能力往往是考验解决问题能力的关键, ⏱ 2023-02-05 09:02:27

📌 们长期进行一种行为的时候,大脑会慢慢形成一个专门处理这个行为的“绿色通道”,所以当自己面临相似的场景时,大脑会对这种行为进行优先选择,并进一步形成自动化反应。 ⏱ 2023-02-05 09:05:43

📌 一个人想要生活幸福,需要具备以下因素。·有良好的人际关系,得到别人的爱与尊敬;·有独特的本领、技能,为他人带去独特价值;·有自主选择的权力,能做自己想做的事情。 ⏱ 2023-02-05 09:08:50

📌 获取掌控权并不难。当你遇到那些“不想做但必须做”的事情时,只要在心里默念一句“咒语”,就可以让自己跳出事情本身。这句“咒语”便是:我并不是在做这件事,我只是在做另外一件事。 ⏱ 2023-02-05 09:10:04

📌 事情本身并不重要,我们只是在通过它获取另外一种乐趣,顺便把这件事给做了。在心理学上,这个方法叫作“动机转移”。 ⏱ 2023-02-05 09:10:20

第八章 早冥读写跑,人生五件套——成本最低的成长之道

📌 :状态优于时间 ⏱ 2023-02-05 09:17:14

📌 成功人士一旦发现别人的好习惯,就会立刻将这个习惯变成自己的。 ⏱ 2023-02-05 09:18:25

📌 坚持这种练习,你就能养成专注的习惯,将专注变成无意识的行为,在不冥想时也能自动抑制思维离散,控制涣散的精神。 ⏱ 2023-02-05 09:20:23

📌 想要快速成为一个行业的高手,最好的方法就是和行业专家交流,直接向他们请教 ⏱ 2023-02-05 09:23:22

📌 先向自己提问:“什么是自己当前最迫切、最需要解决的问题?” ⏱ 2023-02-05 09:25:26

📌 阅读的深度比速度重要,阅读的质量比数量重要。 ⏱ 2023-02-05 09:31:53

📌 无形中从父亲那儿学会了一个很有力的学习技能:翻译,即无论学习什么东西,都要努力琢磨它们究竟在讲什么,它们的实际意义是什么,然后用自己的话将其重新讲出来。 ⏱ 2023-02-05 09:33:23

📌 所谓费曼技巧就是通过自己的语言,用最简单的话把一件事情讲清楚,最好让外行人也能听懂。 ⏱ 2023-02-05 09:33:40

📌 以一种事物认知另一种事物,恰恰是学习的本质!因为人类只能通过已知事物来解释未知事物,我们很难凭空去理解一个自己从未见过的东西。而类比,正是连接未知事物与已知事物的桥梁。 ⏱ 2023-02-05 09:36:55

📌 所以运动不是关键,运动之后的活动安排及环境刺激才是关键 ⏱ 2023-02-05 09:40:51

结语 一流的生活不是富有,而是觉知

📌 而复盘的方式也极为简单,通常只需3点:①描述经过——以便日后回顾时能想起当时的场景;②分析原因——多问几个为什么,直到有深度的启发;③改进措施——尽可能提炼出一个认知点或行动点。 ⏱ 2023-02-05 09:44:03

📌 :反思的最终目的是改变,而不是形式的完美, ⏱ 2023-02-05 09:47:04

读书笔记

第五章 学习力——学习不是一味地努力

划线评论

📌 我们在任务设置时要使用新策略:设下限,不设上限。 ^15826765-7FEilyX5W - 💭 和微习惯提到的有点类似 - ⏱ 2023-01-30 13:15:56

划线评论

📌 真正需要它做的,是运用聪明才智去制定策略,让本能脑和情绪脑不断接受强烈的正向反馈,愉悦地朝着目标一路狂奔(见图5-10)。 所以科学的学习策略是产出作品、获取反馈,驱动本能脑和情绪脑去“玩玩玩”,而不是一味地努力坚持,让理智脑苦苦地去“学学学”。这看起 ^15826765-7FEj2HpaL - 💭 所以学习变成的最好方法一定是实践,写代码,而不是死读书,看视频 - ⏱ 2023-01-30 13:26:33

第六章 行动力——没有行动世界只是个概念

划线评论

📌 注意力的增强回路是正向的还是负向的,很大程度上取决于你最初的选择 ^15826765-7FKazQUva - 💭 刚起床时应该避免看手机 - ⏱ 2023-02-03 09:57:20